仮想通貨の世界では、先物取引は欠かせない存在です。ボラティリティが高い市場でレバレッジを活用し、一攫千金を狙うだけでなく、資産のヘッジやエコシステム全体の成長エンジンとしても重要な役割を果たしています。

近年、仮想通貨業界では規制が強化される中で、Binanceなどの流動性が十分な取引所へのアクセスが失われるリスクが高まっています。そのため、CEX(中央集権取引所)からDEX(分散型取引所)への移行が求められています。

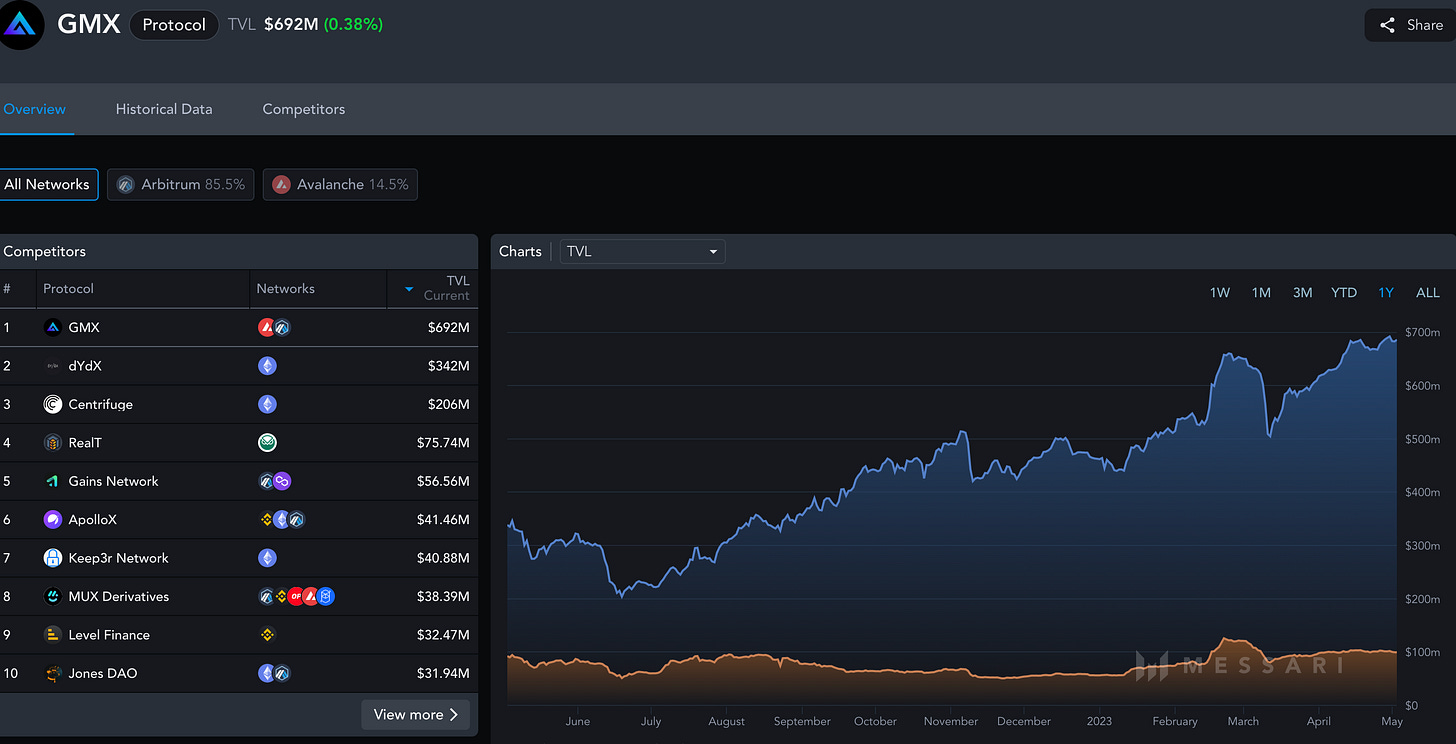

このような状況下で注目されているのが、GMXです。昨年から下げ相場が続く中でも成長を続け、Arbitrumエコシステム全体を大きく推進する原動力となりました。この成功を受けて、現在様々なPerp DEXプロジェクトが登場し、競争が激化しています。しかし、まだ完璧と言えるものはなく、試行錯誤が続いています。

そんな中で、LEXERは既存のプロジェクトの課題を解決し、新たな選択肢となる可能性を秘めています。詳しく見ていきましょう。

*この記事は一般的な情報提供を目的としており、投資に関する助言や勧誘を目的としていません。また、投資に関する意思決定をする際には、ご自身での情報収集や専門家への相談をお勧めいたします。

*私は個人的にLEXトークンを保有しています。

この記事は以下のように構成されています

概要

Hybrid Liquidity Engine

Smart Router

収益構造

Tokenomics

まとめ

概要

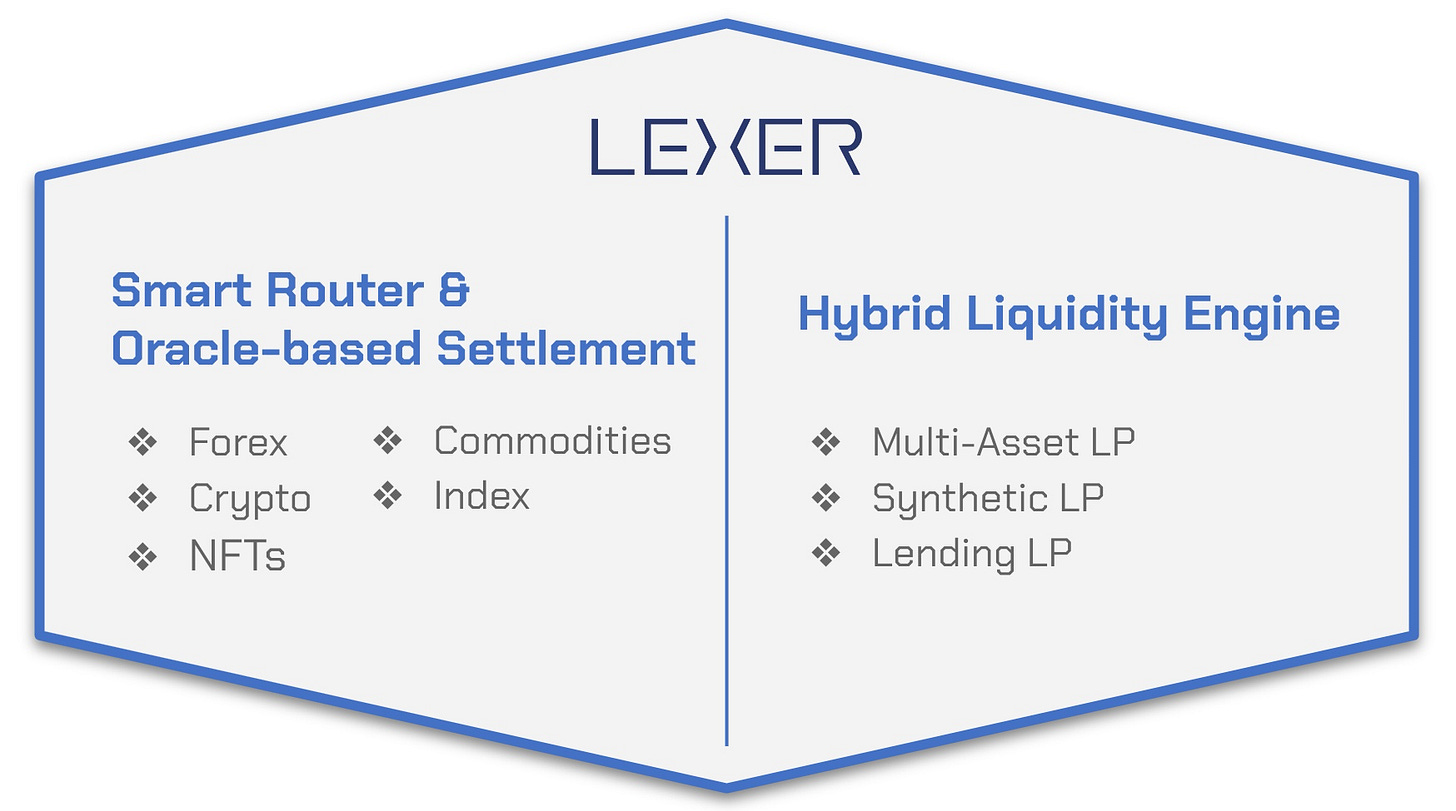

LEXERは、Arbitrumで展開される分散型先物取引所(Perpetual DEX)です。LEXERでは、様々な資産に対して最大100倍のレバレッジ取引が可能です。その優れた資金効率を実現するのが、Smart RouterとHybrid Liquidity Engineです。簡単にまとめると、「戦略に応じた高い利回りを実現しながら、どんな資産にもレバレッジをかけられるDEX」と言えます。

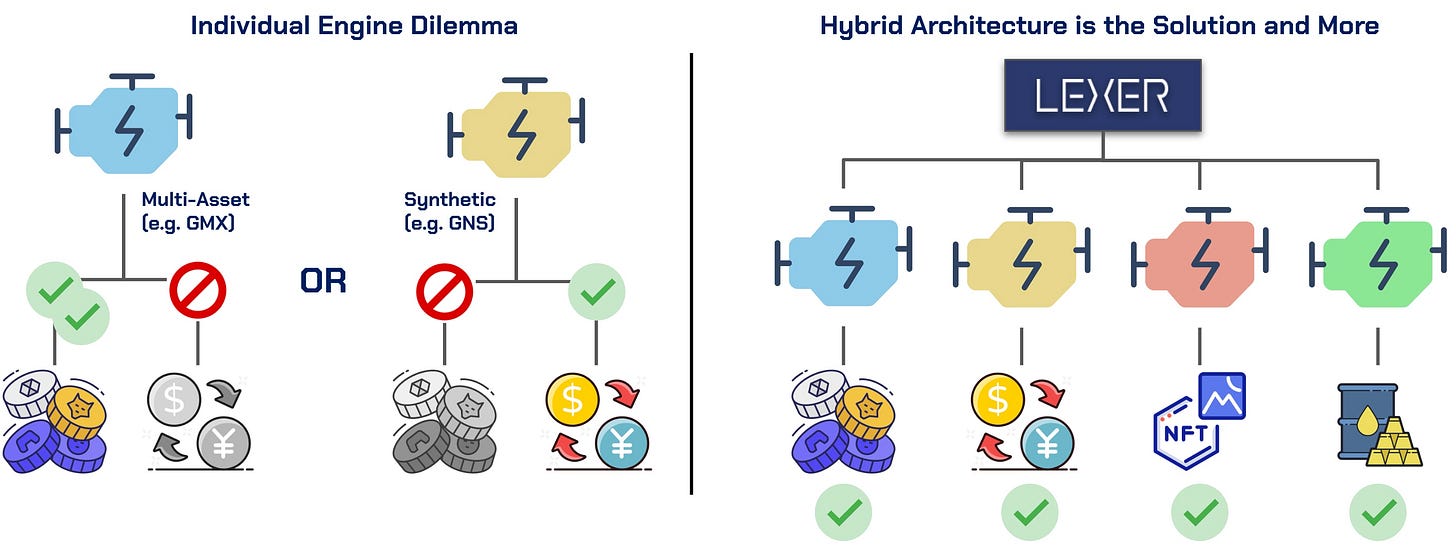

Hybrid Liquidity Engine

Hybrid Liquidity Engineについて説明します。取引所にとって最も重要なのは流動性です。どんなに優れたシステムがあっても、流動性がなければ意味がありません。DeFiでは、流動性の提供者はユーザー自身であるため、プロジェクトは簡単で魅力的な利回りを生む仕組みが必要です。

GMXは、ドルと仮想通貨がおおよそ1対1で組み合わされた擬似的なインデックスに投資するだけで、常時約20%の高い利回りを得られるGLPが大ヒットし、大きく成長しました。

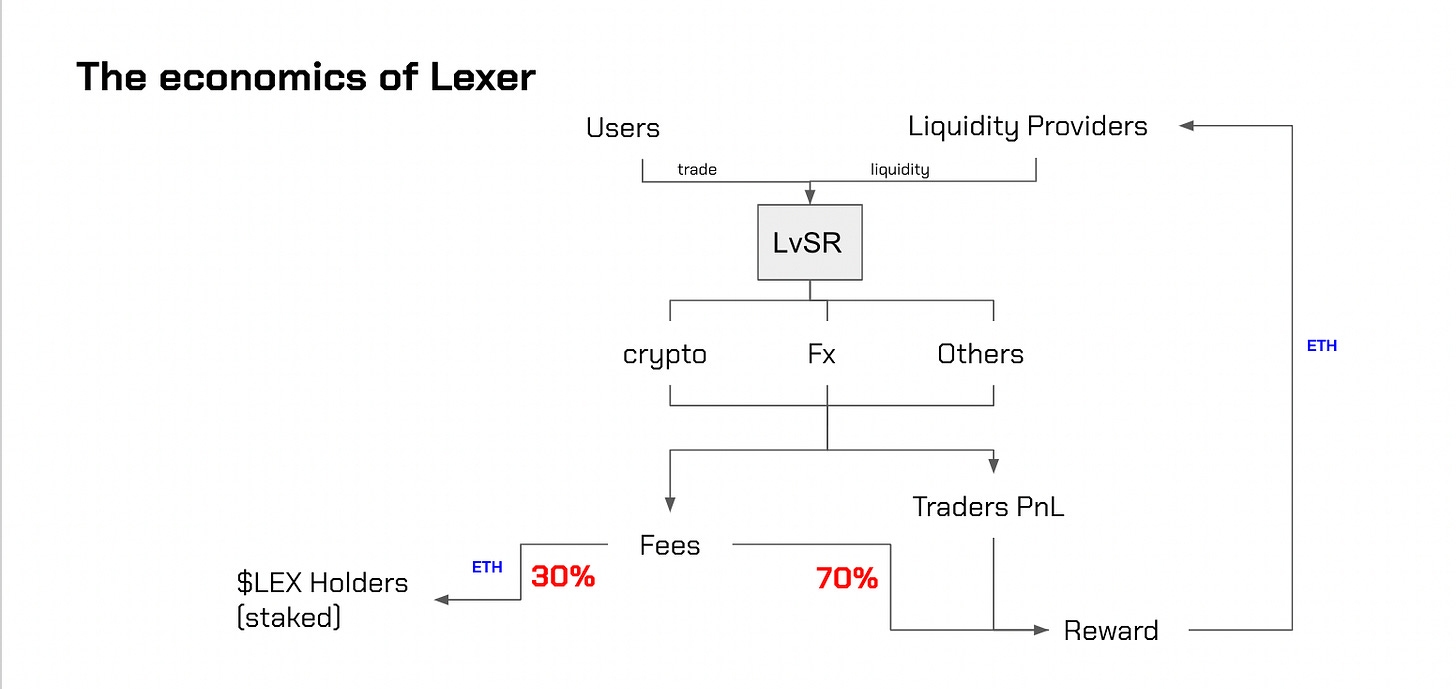

LEXERでは、GLPスタイルに加えてさらに2つのタイプを用意し、プロトコル収益の70%を流動性提供者に分配します。

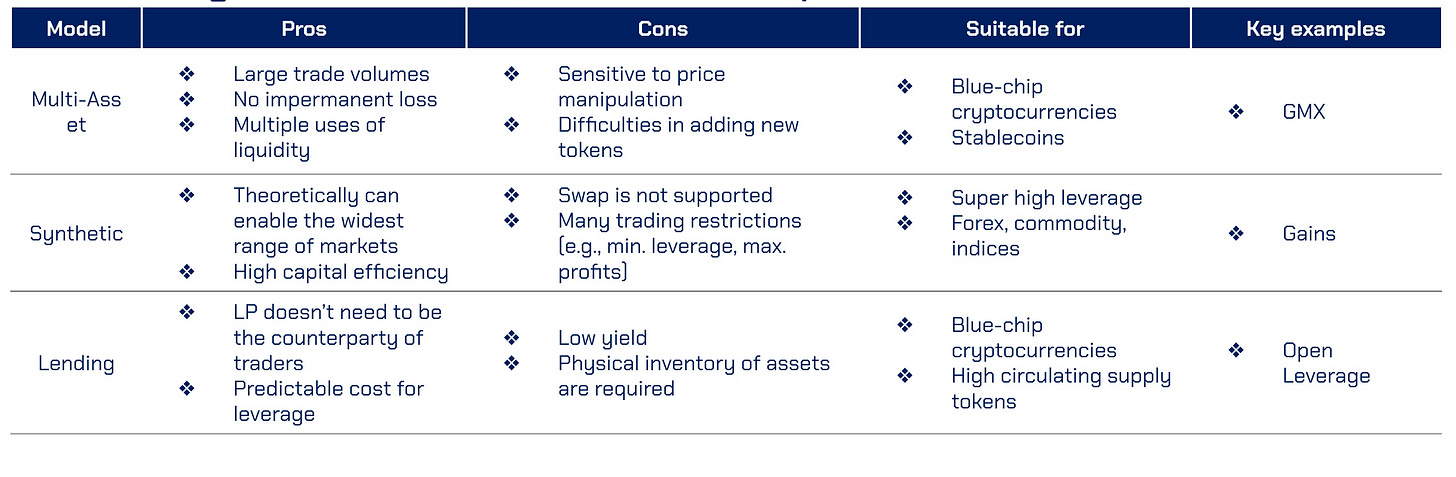

Multi-Asset LP: GLPと同様な仕組みです。ユーザーが入金した資金は自動的にドル、BTC、ETHなどの資産に決まった割合で現物資産に交換されます。このプールを使って行われた取引から手数料を得ながら、現物資産のインデックスを保有することが可能です。

メリットとしては、現物取引所としても手数料が稼げることや、ETHやBTCの価格とともにプール全体の価格も増減するため、一貫した上げ相場や下げ相場でも流動性を維持できる点があります。一方で、プールに組み入れられた資産でしか取引ができないため、ロングテール商品に対してレバレッジを提供できないというデメリットがあります。

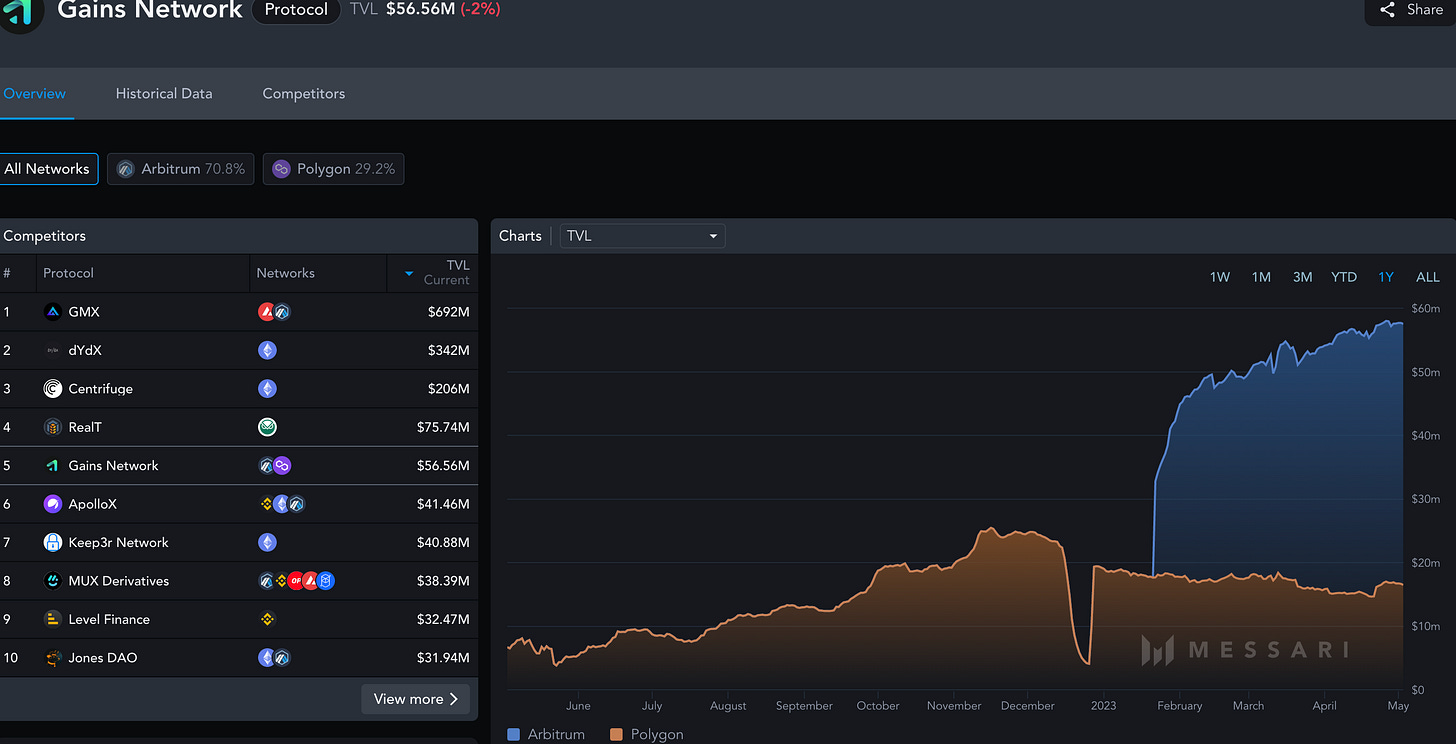

Synthetic Liquidity Engine: これはGainsのgDAIと同等の仕組みです。すべての取引がドルによって担保されます。

メリットはオラクル(リアルタイムの価格提供システム)があれば、何でも取引可能である点です。LEXERはChainLinkのオラクルを使用するため、ChainLinkが情報を提供しているものなら何でも取引可能です。これにより、NFTやコモディティ、S&P500といった指数なども扱うことが可能です。

ただし、急激な価格上昇が続いた場合、ユーザーの利益がプールの流動性を上回ってしまう可能性があります。利益が1億円あっても、プール全体の流動性が5000万円しかなければ、トレーダーは利益を確定できませんし、流動性提供者は資産を全て失ってしまうことがあります。ロングテール商品に対応できる一方、資金利用率が高く収益性も高いため、リスク管理が重要になります。

Lending Liquidity Engine: このモデルでは、取り扱うトークンとUSDCをペアにして流動性を提供します。トレーダーはこのプールから資金を借り、実際にUniswapなどのDEXでスワップすることでレバレッジをかけることができます。

メリットは流動性提供者がトレーダーの損益を引き受ける必要がないということです。上記の二つのモデルでは、トレーダーが勝ち続けた際に流動性プールが持続できないという問題があります。このモデルでは、その損益を既存のDEXに肩代わりしてもらい、純粋な貸し出し金利のみを受け取ることができる点がメリットと言えます。また、プールを用意できればどんな資産にも対応可能ですので、ロングテールにも対応できます。

デメリットはプールごとに流動性が分断されてしまうことです。流動性が十分でなければ、トレーダーは希望するレバレッジを得られない可能性があります。他のモデルと比較して資金効率が低下し、利回りが低くなる傾向があります。

このように、3つのモデルを用意することで、ユーザーは自身の戦略に基づいて流動性提供が可能です。

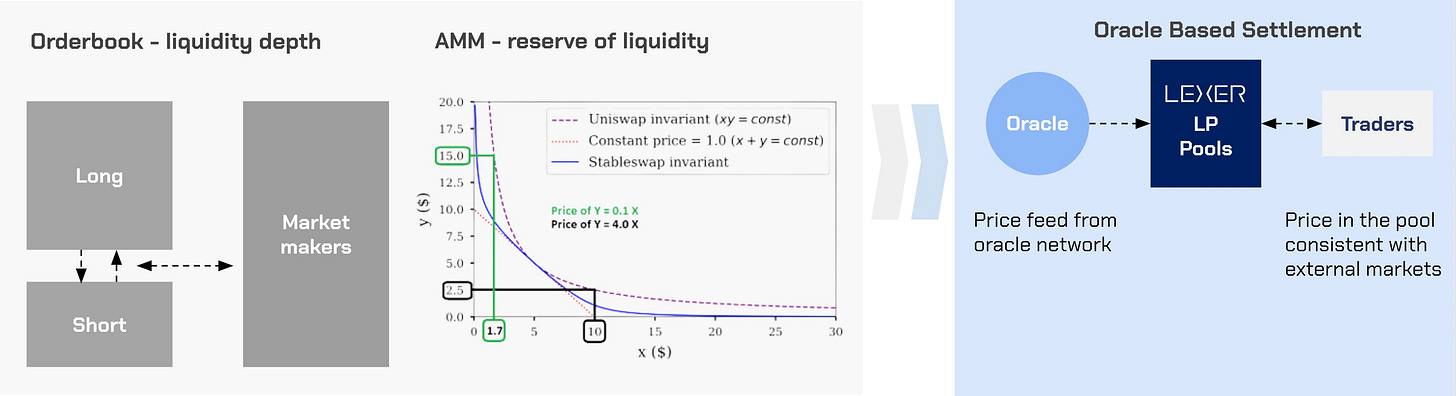

Smart Router

十分な流動性を確保したら、それを正しく使うことが大切です。LEXERではオラクルに基づいて注文が処理され、以下のような利点を実現します。

No price impact

Low to zero slippage

即時約定

高い資金効率

具体的にいうと、トレーダーは自分と反対側のポジションを持つトレーダーがいなくても希望するポジションを即座に、希望した価格で注文することができます。トレーダーが出した注文を叶えるために、最適なプールを選択してくれるのがSmart Routerです。

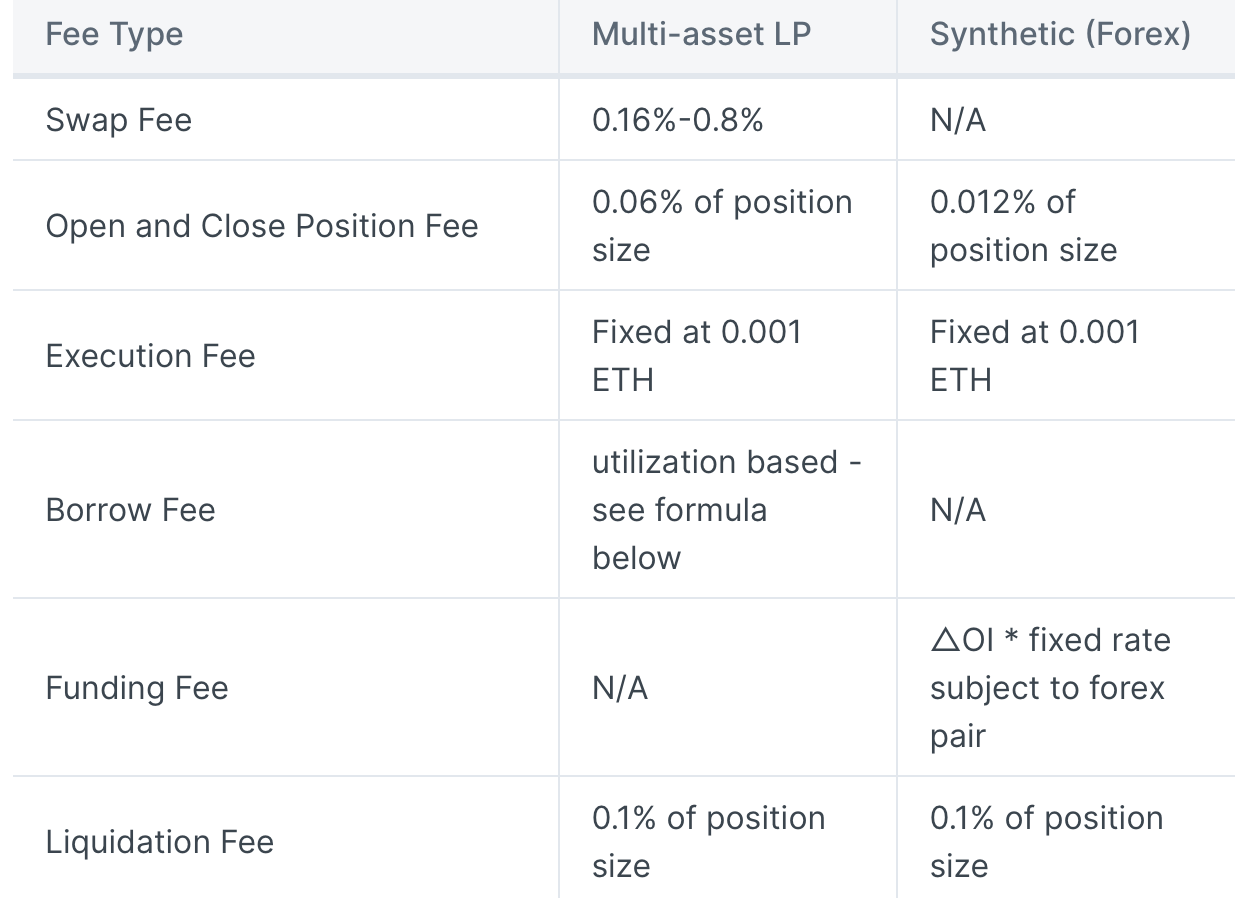

手数料も競合と比較して低い水準といえます。

LEXERの収益構造

LEXERで発生した全ての利益はLEXホルダーと流動性提供者の間で3:7の割合で折半されます。無条件にプロジェクトに流れることはありません!!これはトークン価格にもプラスの影響をもたらすと思います。開発陣や投資家がLEXERからの収益を受け取るためにはLEXをロックする必要があるため、売り圧の減少につながります。開発陣の誠実さが感じられるモデルであると思います。。

Tokenomics

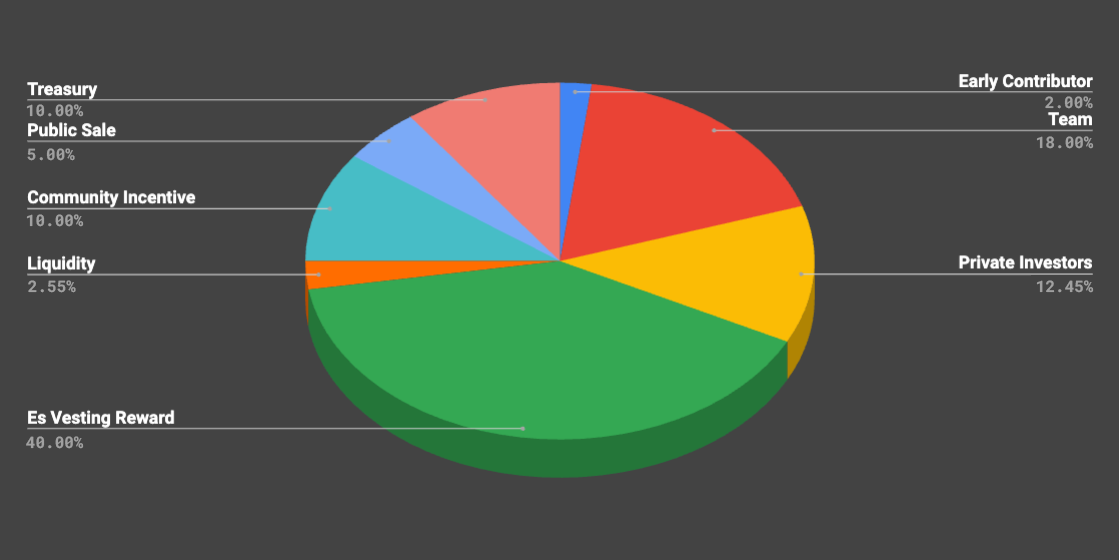

Name: Lexer Token

Ticker: LEX

Chain: Arbitrum

Max supply: 1,000,000,000 LEX

トークン設計は正直微妙です。TeamとPrivate investorへの割り当てだけで30%あることは懸念すべき点ですが、ロック期間が2年と長いこと、プロジェクトが固定で手数料を徴収しないことを考えれば悪くないと思います。

懸念点

LEXERは確かにこれまでのプロジェクトの進化系といえます。しかし、ライバルたちは強力です。

GMXもGainsも一貫して成長を続けています。

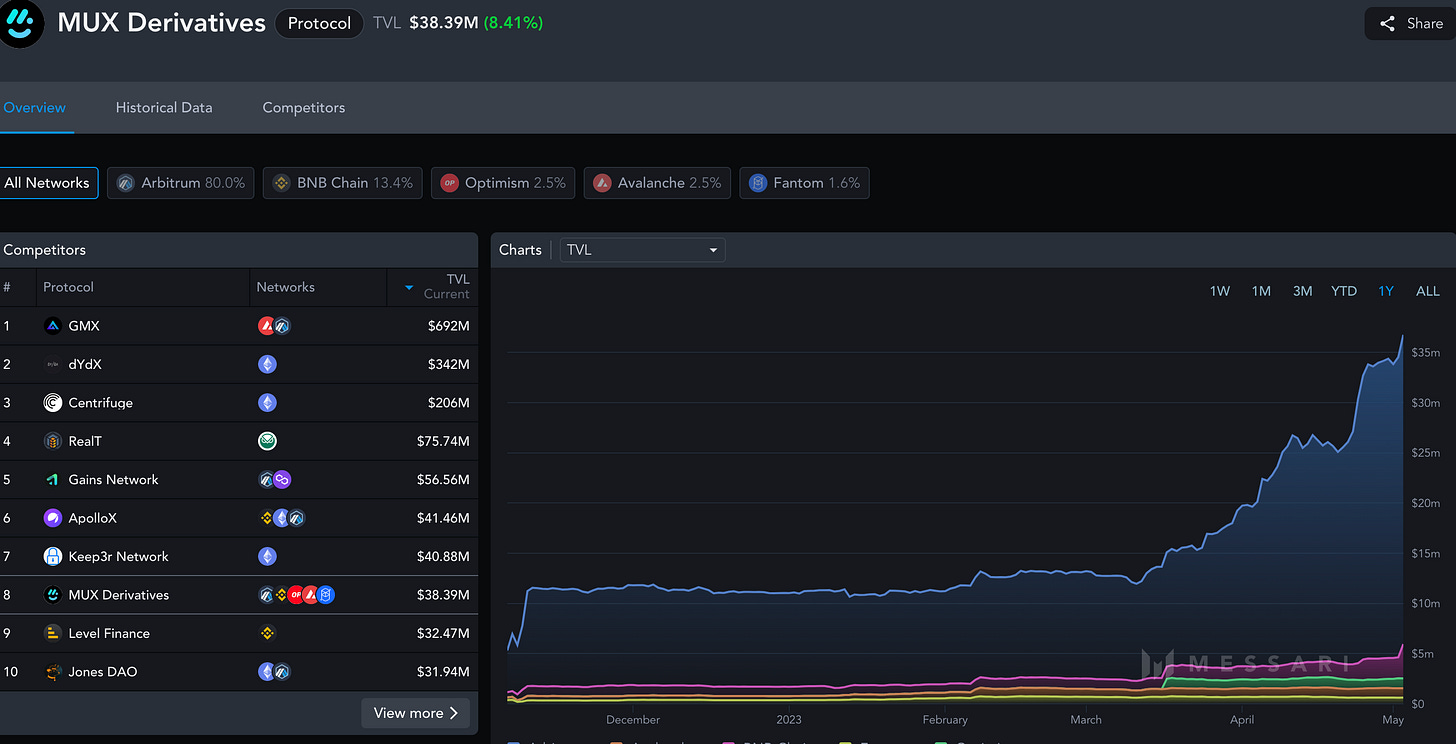

新しいところで言えば、MUX Protocolも注目されています。自身のプール以外にGLPやGainsなどをルーティングすることで、最適なルートでオーダーすることができます。またクロスチェーン取引も可能とあって、最近はTVLを伸ばしています。

この分野の先駆けと言えるSynthetixも着実に取引量を増やしています。

まとめ

LEXERが期待通りの性能を実現すればある程度の規模にはなると思います(現在のMC 1Mは安すぎ)が、その上で上位のプロジェクトとどの程度やりあえるのかはまだわかりません。

正しいことをしているところが勝つのではなく、顧客が支持するところが最後に勝ち残ると思いますので今後の動向に注目してたいと思います。